千年以上の長い歴史の中で、人々の暮らしに寄り添いながら多様な製品を世に送り出してきた瀬戸焼。

日本で陶磁器一般を指す「せともの」という言葉ができるほど、歴史と伝統を有する日本を代表するやきものです。

ここではそんな瀬戸焼の歴史を紹介します。

History 瀬戸焼の歴史

灰釉大碗・小碗

百代寺窯跡出土 11世紀中期

口径(腕)15.0(瀬戸蔵ミュージアム蔵)

古墳時代~鎌倉時代初期 瀬戸焼のはじまり

日本の窯業生産の開始は、古墳時代に朝鮮から伝わった須恵器の生産からといわれています。

瀬戸焼の起源は、5世紀前半から、現在の愛知県名古屋市・東山丘陵周辺で須恵器の生産を行った猿投(さなげ)窯(よう)にあり、瀬戸をはじめ各地へと広がっていきました。

猿投窯では、9世紀前半に日本で初めて植物の灰を釉薬にして、人工的に施釉(せゆう)した灰釉(かいゆう)陶器の生産が始まり、その流れを受けて、10世紀後半に瀬戸窯が産声をあげました。

瀬戸でつくられた当時の灰釉陶器には様々な器種が見られるほか、緑釉陶器の素地も出土しており、その生産への関与もうかがわれます。

鎌倉時代~室町時代 山茶碗・古瀬戸の生産

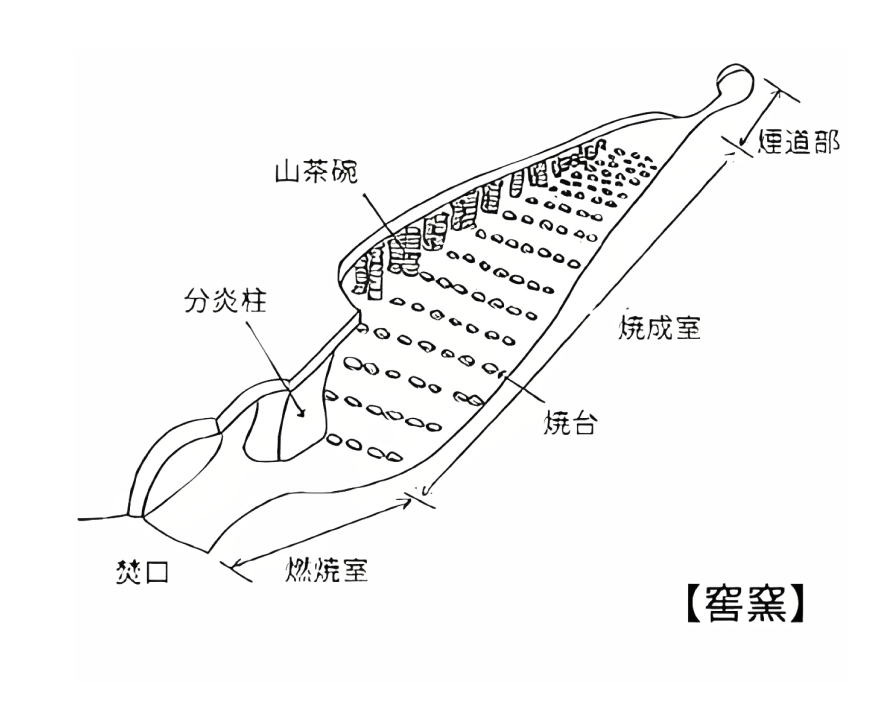

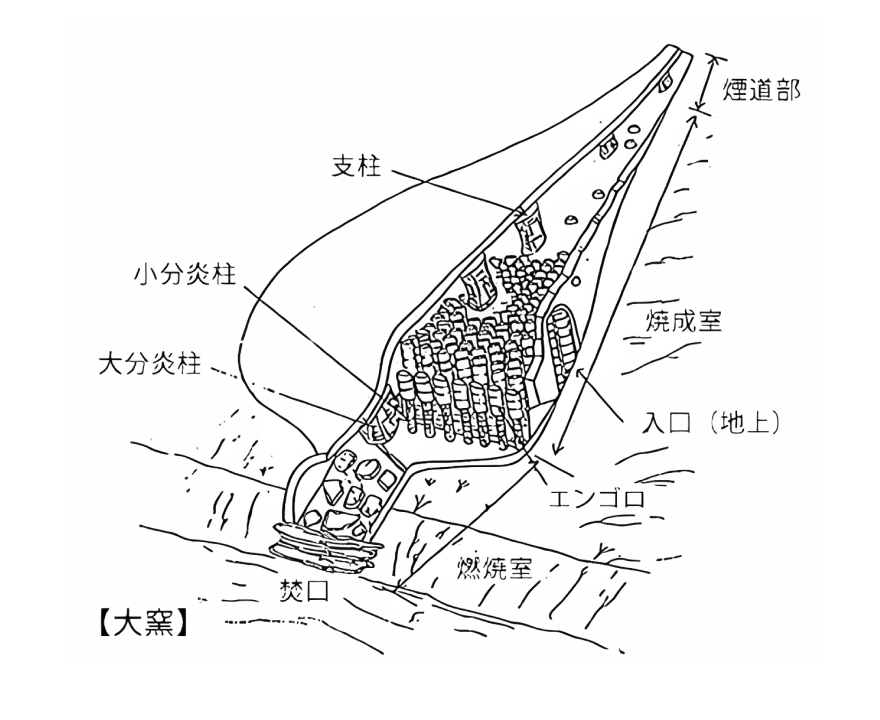

11世紀末になると、東海地方の窯業地では、施釉技法を一時的に放棄し、「山(やま)茶碗(ぢゃわん)」と呼ばれる無釉の碗に代表される在地性の強い近隣地域向けの日常食器を生産していくようになり、鎌倉・室町時代の窯業の基盤を築いていきました。12世紀末頃から、瀬戸窯は施釉技法が復活し、「山茶碗」とともに、四(し)耳(じ)壺(こ)・瓶子(へいし)・水注を中心とした「古瀬戸」と呼ばれる新たな施釉陶器を生産していきます。さらに13世紀末には鉄釉が開発され、瀬戸窯は日本で唯一の施釉陶器の生産地として発展し、「古瀬戸」は全国に流通していきました。15世紀末になると、窯構造が須恵器生産以来の地下式の窖(あな)窯(かま)を改良した半地上式の大窯が登場し、それまで多器種であった「古瀬戸」の生産が、天目(てんもく)茶碗(ちゃわん)・小皿類・擂鉢(すりばち)の三器種を中心とした特定少器種の量産体制へと変化していきました。

小皿・山茶碗

下半田川C窯出土 13世紀後期

口径(腕)14.4(瀬戸蔵ミュージアム蔵)

鉄釉印花文仏花瓶

13世紀末期

器高28.7(瀬戸蔵ミュージアム蔵)

室町、安土・桃山時代 瀬戸焼の多様化

主な生産地が瀬戸地域から美濃地域に移る16世紀後半、黄瀬戸、瀬戸黒、志野など、多様なデザインで装飾性の高いやきものが生み出されてきました。その後、初代尾張藩主徳川義直が、美濃地域へ移っていた陶工を、現在の瀬戸市に当たる赤津村や下品野村へ呼び戻したことで、瀬戸地域への窯業が再開し、これが近世瀬戸窯の成立となります。

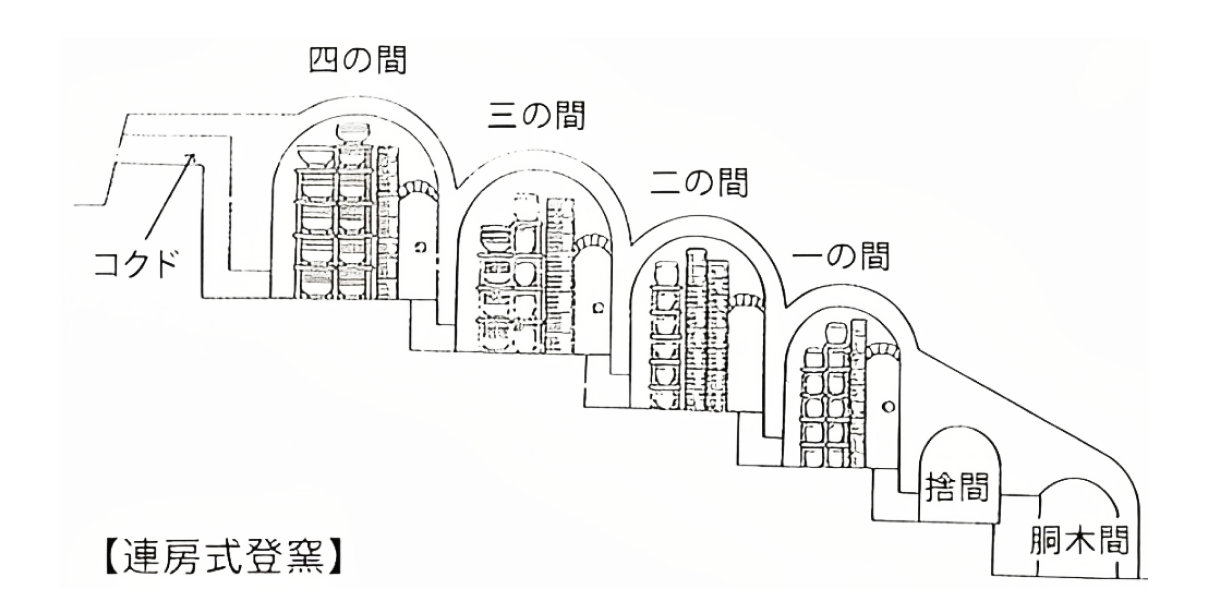

また、連房式(れんぼうしき)登窯の導入により、量産化がすすめられていくとともに、瀬戸地域の村ごとに生産器種の分業化が図られました。

鳴海織部沓茶碗

久尻窯出土 17世紀初期口径13.8(瀬戸蔵ミュージアム蔵)。

染付山水図水指

江戸時代後期(19世紀前期)

総高16.6(瀬戸蔵ミュージアム蔵)

江戸時代 磁器生産の開始

江戸時代の瀬戸窯は、日用品を量産する一方で、17世紀末には名工たちによる一品物の制作が盛んになります。

18世紀後半になると、肥前(ひぜん)陶器が国内に流通するようになり、瀬戸を取り巻く市場の変化が起こりますが、古法の再現や新技術の開発など様々な努力を行い、新しいやきものづくりに取り組んでいくとともに、磁器開発の研究にも着手していきました。

瀬戸で磁器が焼かれるようになると、磁器を「新製焼」あるいは「染付焼」と称し、陶器を「もともとの仕事(方法・技術)のやきもの」という意味で、「本業焼」と称して呼び分けるようになりました。

19世紀初頭に本格的な磁器生産を開始した瀬戸窯では、より高品質の磁器を生み出すため、後に瀬戸の磁祖となる加藤民吉を九州に技術習得へ向かわせます。そして帰郷した民吉によって伝えられた製造法により、その品質は飛躍的に向上し、瀬戸の磁器生産は急速に進歩・発展していきます。ついに磁器生産は陶器生産を凌ぎ、一品物から煎茶具や食器に至るまで、多種多様な製品が生産され、国内での販路を拡大していきました。

染付花鳥図獅子鈕付大飾壷

川本桝吉(初代) 明治9年頃

総高96.0(瀬戸蔵ミュージアム蔵)

明治時代 海外への進出・瀬戸窯業の転換

明治時代になり、日本政府は輸出振興のため、欧米で盛んに開催される万国博覧会に積極的に参加しました。瀬戸でつくられた技巧的で豪華絢爛な染付磁器は、万国博覧会での受賞を重ねることで高い評価を得ることとなり、数多く輸出されるきっかけとなりました。

また、万国博覧会への参加により、酸化コバルトや石膏型など、多くの西洋のやきものづくりの技法が瀬戸に伝わり、今まで培ってきた技術と相まって、新しいやきものづくりが行われるようになりました。

パーティーの前

丸山陶器株式会社 昭和35年

高さ(男)39.7(瀬戸蔵ミュージアム蔵)

近代~現代 職人から陶芸作家へ

明治時代初期の万国博覧会出展を契機に、輸出産業の花形となった日本の美術工芸品は、欧米にジャポニスム旋風を巻き起こしましたが、次第にその潮流は変わっていきます。山水や花鳥文様といった伝統的な意匠に固執していた日本のやきものは、当時の欧米の新しい美術様式に対応することができず、次第に厳しい評価を受けることとなりました。これに危機感を覚えた日本政府は、明治29年(1896)に東京美術学校(東京藝術大学美術学部の前身)に図案科を設置し、工芸分野の図案・意匠の改良に努めることとなります。

その機運は瀬戸にも伝わり、大正3年(1914)に瀬戸における最初の創作者集団である「瀬戸図案研究会」の結成を皮切りに、数々の団体が生まれ、公募展への出展などが積極的に行われるようになります。この流れは、江戸時代以来の職人工芸から脱却と美術としての作品づくりを行う作家の登場という、瀬戸が新たなやきもの文化の発信地となる端緒となりました。

産業化と受け継がれる技

明治時代後半、電気の使用開始や機械導入による本格的な製陶技術の近代化が始まり、やきものの大量生産体制が確立されました。ロクロは手回しから電動式に、窯の燃料は薪から石炭・重油に、絵付は手描きから銅板転写にそれぞれ転換するなどし、それまでの飲食器・装飾だけではなく工業用製品やノベルティ(陶磁器製の人形・置物)の生産が始まるなど、その裾野を広げていきました。第二次世界大戦後、瀬戸のやきものづくりは輸出向け製品を軸に、戦前にも増して急速に発展していきました。その中でも、ノベルティは中心的な存在となりました。また、昭和30年代以降の高度経済成長期には、飲食器をはじめとして、タイル・衛生陶器・碍子・理化学用品などの生産も大幅に伸びていき、あらゆる場面で瀬戸焼が使われるようになりました。